注意:本HPを真似て改造や修復は絶対に行わないようにお願いします.壊してしまいますので,専門家に任せてください.

1920年代から30年代に設計された、WE555と594Aが、今日に繋がるオーディオ・スピーカーの原点であろうことは、誰もが承知する事実である。しかし今日100年の時を経てして、おそらくはこのスピーカーを凌ぐものは現れていないと云っても過言ではないだろう。ベル研究所では、音響に関する基礎研究は、すべてやりつくされていたと伝えられるが、ウエスタン・エレクトリックのスピーカー群は、まさに到達点にあったのだ。歴史が下り、量産のための技術は、飛躍的に進化したが、究極の性能をそして音楽を追求し再現するという技術は、ウエスタン・エレクトリックの時代に頂点を極めた。おそらくは、フレッチャーシステムが歴史の上での頂点に位置するのだろう。

私は、Western Electric 555 Driverを使用している。これは、ビンテージであるが、同時に工業製品でもある。つまり設計図をもとに生産され、故障しても修理可能であり、不調のときは調整ができるということである。私は、オルトフォンやEMTのカートリッジを分解して、自分で調整したり、ダンパーの交換をしている。自分で使用するものだから、製造が終了したものは、自分で面倒をみなければ毎日使えない。私の555 Driver も入手したときは、難物であったが、メンテナンスし調整して見事に甦った。ここにその概要を紹介しよう。

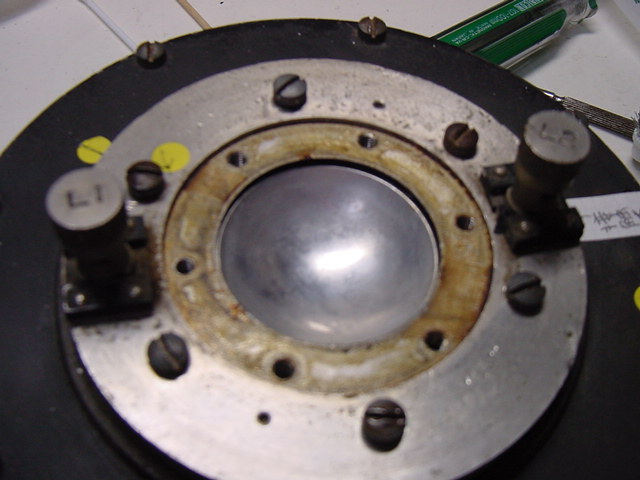

当然のことながら、懐に余裕のあるはずもなく、入手したWE555は難物であった。音がどうもビリついて、歪むのである。そのうちドライバーを逆さまにして振ると、スロートから白い粉がぱらぱらと落ちてくる。一番外側の6本のネジを外してフェイズ・プラグを抜くと、なんと、アルミニウムの振動版が錆びて、酸化アルミニウムがへこんだ表面一面に付着している。反対側のボイスコイルのついているほうは問題ない。振動版の厚みは、0.002インチである。復旧に挑戦することにした。

綿棒と、研磨材、マシンオイル、ベンゼン、容器その他を用意する。まずは、研磨材をマシンオイルに溶かし、粘度を下げて作業のし易い柔らかさに調合する。ただひたすら静かに、最低限の研磨圧力しか加わらないようにして、外周から内側へと綿棒を動かし研磨を行う。まずは、表面の酸化アルミニュウムを取り去らなければならない。第一段階の作業が終了したら、ベンゼンで研磨材とマシンオイルと酸化アルミニウムが混合した白い液状油を丁寧に溶かして取り去る。第二段階は、表面を鏡面になるまで、均一に研磨する。このときは、数ミクロンのアルミニウムが削りおとされるので、オイルは、やや黒ずんだ色になる。

まずは、音が出る位置を水平方向で探す。ボイスがタッチしていると音が出ない。そのあとは、全曲を通して、音がびりつかないところを探す。最後は、抑揚感とオケのニュアンスで、ボイスの深さを含めて調整する。深さ方向には、パッキンのへたりのぶんを上の方に持ち上げる必要があるので、名刺を数枚、音を聴きながらはさんで調節する。

組みあがってからでも安心してはいけない。フィールド・コイルに電流を流すと2時間ほどの通電で、本体が温まってくる。こうなると、ヨークが熱膨張によって、わずかに位置がずれる。4時間以上の通電後、再び同様の調整を行う。555や594Aは、フィールドに電源が入ってから音がまとまってくるまでに数時間はかかる。私の場合は、フィールド・コイルは、24時間通電している。タンガーの人はそうはいかないと思うので、常時通電は、トランジスタの定電流回路で行っておき、聴くときだけタンガー電源に繋ぎ変えればよいだろう。

ホーンと594Aの話は、また別の機会に書くことにしよう。実は、ウエスタンは、555迄の時代と、594A以降の時代で、世界が異なっている。555は、蓄音器からマグネチックを経た時代の集大成の作品であるのに対し、594Aは、新しい挑戦の時代の製品なのだ。594Aは、いわゆるハイファイの原点、開始点、そして実は到達点でもある。そう。到達点が555と594Aの二つあるのだ。どちらもがウエスタンの究極であるが、それぞれが時代の分水嶺になっている。そのようなわけで、ウエスタンを極めるためには、555だけ、594Aだけでは、すまされず、双方のシステムが必要となる。どちらが優れるということはない。歴史上の双璧がここに極まっているのだ。

11/24/2003